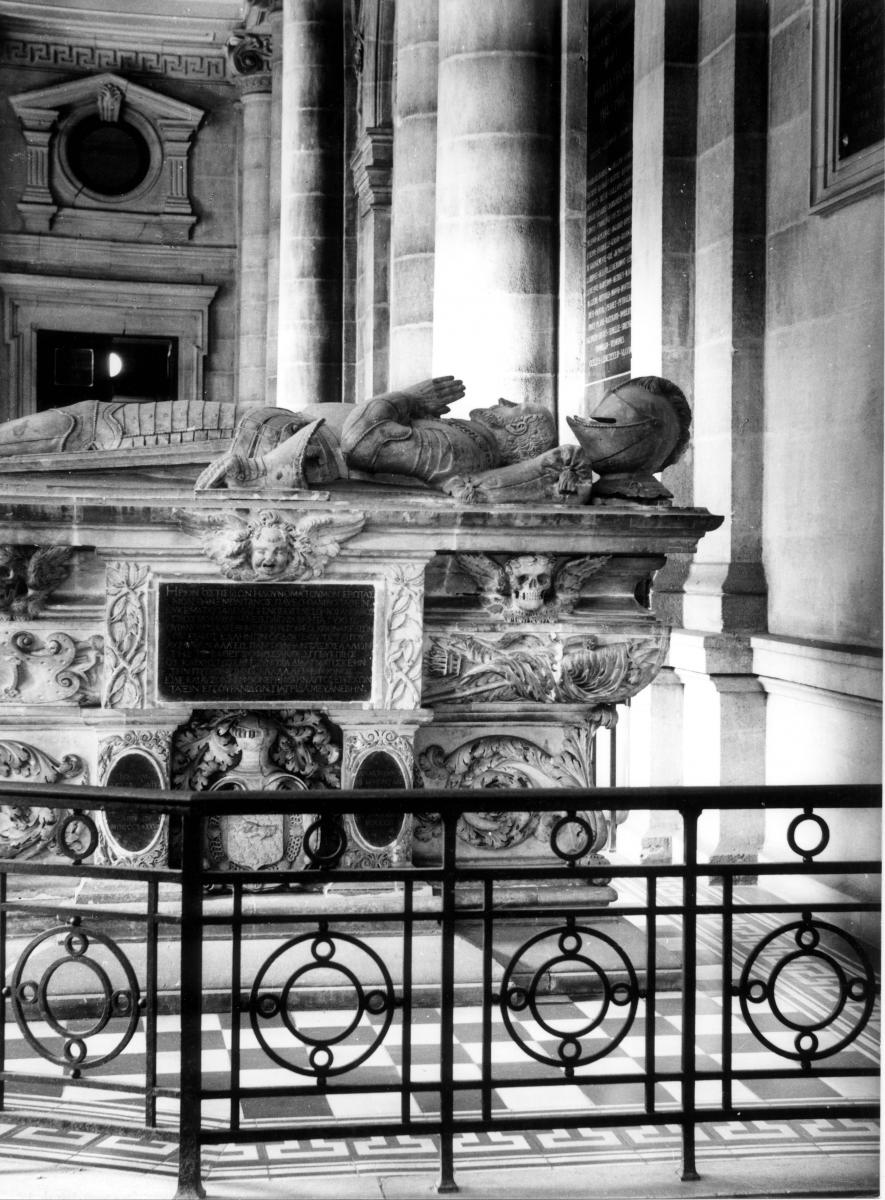

Le cénotaphe de Michel de Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) est un philosophe et humaniste, né à Saint-Michel de Montaigne en Dordogne. C'est aussi un homme politique qui devint par deux fois, maire de Bordeaux. Les Essais sont l'œuvre majeure de l'écrivain, à laquelle il consacra une grande partie de sa vie.

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Le cénotaphe de Montaigne est un des principaux chefs-d'œuvre des collections du musée d’Aquitaine et classé au titre des monuments historiques. Il a été réalisé à la demande de sa veuve, Françoise de la Chassaigne, et sculpté en 1593, un an après sa mort, vraisemblablement par 2 ornementalistes, Prieur et Guillermain. Ce monument élevé à la gloire du mort ne contient pas de corps.

De taille imposante ( 2,33 m de long et 1,58 m de hauteur), il représente un gisant, vêtu d'une armure sur le modèle médiéval, un lion couché à ses pieds. D'un côté, on peut y voir un épitaphe en latin, de l'autre, un épitaphe en grec. Autour du cénotaphe, sont exposés : un exemplaire des Essais, une stèle représentant les armoiries de Montaigne, et une inscription commémorative de son élection au poste de maire de Bordeaux.

La restauration du cénotaphe, en 2017, a permis de recontituer l'histoire du monument et d'en connaître un peu plus sur son installation au couvent des Feuillants, situé anciennement sur l'emplacement du musée d'Aquitaine.

Sa localisation dans l’ancienne faculté, puis au musée d’Aquitaine qui lui a succédé au début des années 1980 est légitime. En effet, Montaigne avait été enterré dans l’ancien couvent des Feuillants construit sur ce site à la fin du Moyen Âge.

Les générations d’étudiants qui se sont succédé pendant près d’un siècle dans l’ancienne faculté des sciences et des lettres de Bordeaux, cours Pasteur, étaient accueillies par le tombeau de Montaigne qui occupait la place centrale du hall d’entrée.

On peut imaginer que les quatre têtes de mort couronnées de lauriers qui ornent le tombeau leur rappelaient chaque jour la vanité des ambitions humaines « Pourquoi te glorifier, terre et cendre ? » (1). Plus prosaïquement, le gisant était devenu une sorte de chance : la pratique rituelle, en période d’examen, consistait à lui toucher le pied pour s’attirer le soutien -et le savoir- de l’homme illustre !

Vers 1950 : Cénotaphe de Michel de Montaigne dans le hall de la faculté. Archives Mémoire de Bordeaux Métropole, photo Roland Castelna

Cultivons l'humanisme

Ce monument emblématique des collections bordelaises a fait l'objet d'une restauration grâce à une campagne de crowdfunding menée en 2016. Vous pouvez revoir le déroulement de cette opération sur www.pourmontaigne.fr.